Hormone spielen bei nahezu allen Körperfunktionen eine wichtige Rolle.

Hormone sind an der Kommunikation zwischen den verschiedenen Organen und Geweben beteiligt und helfen, die Funktionen des Körpers in Balance zu halten. Ein Gleichgewicht im Hormonhaushalt ist daher für unsere Gesundheit und Wohlbefinden von großer Bedeutung.

Seit nahezu einem Jahrhundert werden Hormone in verschiedenen Körperflüssigkeiten gemessen, um hilfreiche Aussagen zur Diagnostik von Krankheiten zu erhalten. Besonders seit den 1960er-Jahren hat es bei der Entwicklung von äußerst sensitiven Verfahren zur Messung kleinster Hormonkonzentrationen einen gewaltigen Aufschwung gegeben.

Wir beschränken uns hier auf die Darstellung der analytischen Verfahren zur Messung der Steroidhormone:

Warum Hormone im Speichel messen?

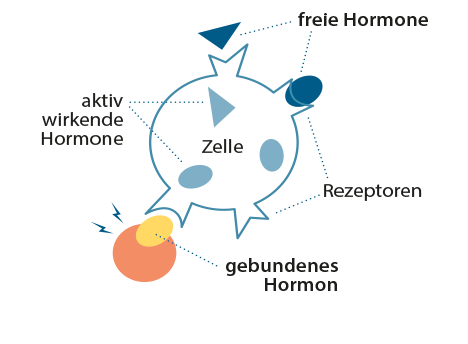

95 – 98 % der Steroidhormone (v. a. Geschlechtshormone) sind im Blutkreislauf an sogenannte Trägerproteine gebunden. Sie können in

dieser gebundenen Form nicht in Körperzellen gelangen, um ihre Aufgaben auszuführen. Nur ungebundene, freie Hormone sind für eine spürbare Wirkung in Körperzellen verantwortlich. Dementsprechend macht es Sinn, eine Hormonmessung zielgerichtet auf nur diese freien, bioaktiven Hormone zu fokussieren. Besonders gut gelingt dies durch den Einsatz von Speichel als Probenmaterial, da Hormone im Speichel ausschließlich in ihrer freien Form vorkommen. Der Speicheltest misst sozusagen ausschließlich die Hormone, die in den Zellen tatsächlich „ankommen“.

Auch im Blut werden Hormone gemessen. Hierbei wird jedoch die Gesamtzahl der Hormone ermittelt, in aller Regel ohne dabei die freien und gebundenen Anteile zu berücksichtigen. Eine Hormonmessung im Blut beantwortet somit eine ganz andere Fragegestellung und kann sich daher auch in der Aussage, gegenüber einer Messung im Speichel, erheblich unterscheiden.

Ein weiterer Vorteil des Speicheltests liegt in der einfachen Durchführung der Probenentnahme, die schmerzfrei und bequem von Zuhause aus erfolgen kann. Für die Entnahme des Speichels ist weder die Aufsicht einer Fachkraft erforderlich, noch die Instrumentarien einer medizinischen Einrichtung.

Dadurch wird es möglich, Hormone (insbesondere solche, die zyklisch oder tagesrhythmisch ausgeschüttet werden) zu sehr gezielten Zeitpunkten oder Anwendungssituationen abzufragen.

Messgenauigkeit

Um eine zuverlässige Bestimmung von Steroidhormonen durchführen zu können, werden Analyseverfahren benötigt, mit denen man sicher im Pikogramm-Bereich und noch darunter messen kann. Dies ist eine nahezu unvorstellbar geringe Konzentration, welche das nachfolgende Beispiel veranschaulicht:

Man stelle sich eine Tasse Kaffee mit einem darin aufgelösten Zuckerstück vor. Die ausgetrunkene Tasse spült man in einem Schwimmbecken von olympischen Ausmaßen aus (ca. 2500 Kubikmeter Wasser). Nach intensivem Umrühren des Wassers im Becken entnimmt man an einer beliebigen Stelle einen einzigen Wassertropfen und misst darin den Zuckergehalt in Picogramm. Ein solcher Nachweis ist auch dann noch möglich, wenn man zusätzlich kiloweise andere durchaus ähnliche chemische Stoffe in das Schwimmbecken kippt. Der verwendete Speichelhormontest hat eine sehr hohe Spezifität und eine schwer vorstellbare Testsensitivität.

Dieses Beispiel soll ein Bild der heutigen analytischen Möglichkeiten eines modernen, medizinischen Labors vermitteln. Bei der Probenentnahme sind durch diese niedrigen Hormonkonzentrationen einige Vorsichtsmaßnahmen erforderlich, ohne die ein zuverlässiges Ergebnis nicht möglich ist.

Umrechnung üblicher Angaben zur Konzentration:

oder anders herum ausgedrückt:

1 pg = 0,000 000 000 001 g

Testeinflüsse

Grundsätzlich ist zu beachten, dass die Konzentration eines Steroidhormons kein statischer Wert ist, sondern einer charakteristischen, zeitlichen Dynamik folgt. Das erfordert eine sehr durchdachte Strategie für die Speichelentnahmen. Viele Zusammenhänge sind dafür zu beachten. Die Hormonkonzentration ist von folgenden Faktoren beeinflussbar:

Es ist also wichtig, zu welcher Zeit die Probenentnahme erfolgt. Sie sollte daher immer zum gleichen Zeitpunkt am Tag oder Zyklusintervall erfolgen, wenn eine Vergleichbarkeit gewünscht ist.